|

假如没有上山下乡运动,是否能够活出我们想要的人生?

——心语

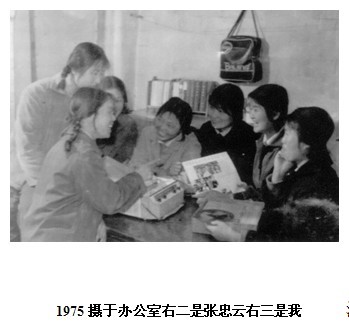

我在一师三团荒友网上看到团部摄影干事张忠云写的《北大荒精神是我一生最大的财富》一文。之中提到她招工回哈后,因为年近30岁,“迫于社会、家庭、心理、舆论的压力,在基本没有选择余地的情况下,转年就草率成婚”,结果婚后很不幸福,“经过十年的离婚申诉,在四十岁时,终于一个人带着孩子,合法地逃出了囚笼般的婚姻” , 获得了人身和心灵的自由。

读后,不能平静下来的我想起了当年。1975年,我和张忠云是同一批从三团政治处招工到省化建总公司的知青,又都被分到基建队。凭心而论,年轻时的张忠云可以算作知青中的佼佼者,这倒不是说她长得多么出众,而是聪慧过人,明晓事理。1975年,团部的大龄知青基本都有了对象,知道张忠云尚未名花有主,我一直认为她的眼光太高。可一接触,顿时感到她在对待自己的个人问题上太循规蹈矩了。在辰清64团,出类拔萃的她被调到团部报道组,但正如她所说,听从兵团下达的指令,她不敢恨也不敢爱,错失了不少机缘。许多人以为她清高,哪里知道并不如此。结果芳龄一过,就是返城回哈了,也没有碰到满意的婚姻!

我又想起我的一个同窗,高中班里的团支部组织委员。为人爽朗大方,幽默风趣,在同学中很有威信。下乡到了三师20团,不久,担任了连队副指导员,1973年,被推荐上了哈尔滨师范大学。大学生活中,已经28岁的她才暗暗为自己的终身大事着急,知青岁月她只顾着干革命,做贡献,上学后,赫然发现自己已经成了同学们的“老大姐” 。那时不兴女比男大,老师为她着急,校园里四处寻觅,可终因没有合适的而做罢。毕业后,她又赶上了“社来社去”,分去了宝清县一个中学,等到几经辗转回到哈尔滨,已经33岁了,成了那个年代人们眼中的“老姑娘”。战友、同学、亲人为她介绍对象的不少,但男方都在40多岁,或离婚的,或拖儿带女的,她也就一推再推。有一次,她给要参加竞赛的儿子辅导功课,我劝她:“你就降低点条件吧”,她说;“婚姻问题总要有个感觉,凑合一时凑合不了一辈子,那样,既害了自己也害了别人。”转眼间40岁已过,选择的余地近乎渺茫,不得已,她终于打消了寻找那一半的念头,直到如今,仍守独身。

这么优秀的知青女性,为什么会成为“知青剩女”?很简单,就是因为错过了芳龄。有人说,但凡错过芳龄的知青女性,都是太有思想了,在知青前途未卜的情况下,太考虑未来的生活质量了。所以,没有播种也就没有收获,就像荒芜了庄稼一样也荒芜了爱情。可我要说,“知青剩女”太盲目了!太忽视自己了!

组建兵团时,为什么出台“三不准”的指令?我曾在《生命的哀歌》一文里痛斥这等愚昧。在这里,我还是要说,因为不可思议的事情不辨出真伪,让我感到回忆就失去了意义。为什么战争年代对男婚女嫁都无限制?为什么解放军部队都不反对自由恋爱?为什么当地知青18岁就可以结婚,而为什么兵团就不可以?大龄知青也必须双方的年龄加起来达到50岁才允许登记,《婚姻法》有这样的规定吗?

难怪说知青是前无古人,后无来者的一代!难怪说知青的青春是人类文明史上绝无仅有的青春!这样的土政策,知青只能无条件服从,否则,就要受到批判,就要丧失尊严。如今觉醒了的我们可以质问了!让我们说一句心窝子里的话吧:“三不准”就是要求知青在全心全意地接受再教育、忘我改造北大荒的无私奉献中,不要有一点点儿女私情!这样的要求今天看来是不是过分!作为知青,我们应该虔诚,我们应该热忱,可是,我们也应该享有关爱。扼杀每个知青有爱有恨的青春花季,不屑一顾知青一代青春消逝的后果,这是不是一段荒唐的历史!

记得1973年在三团流传着列宁早期参加革命时为未婚妻克鲁普斯卡娅所作的《不要为年龄发愁》;

“朋友,春天过后不是秋,何必为年龄发愁。只要在秋霜里结好你的果实,何必在春花面前害羞。我也有时着急,只因工作不顺利。我也有时害羞,那只是在政治上比人落后。我曾踏遍人生的领土,最后才知道,只有这样才是人生的道路。人民的事业,在政治上青春永久,谁的生命同他结合,白发就上不了谁的头。我不再有什么要求,我的要求在大家里头。我不计较个人的幸福,我的幸福在大家幸福里头。啊!朋友!何必为年龄发愁。”

列宁是在激励我们:一个人生理上的青春是短暂的,但一个人政治上的青春却是永久的。可有的领导却片面理解这首诗,认为知青就是“不要为年龄发愁”。有的知青也片面认识,自己虽然年纪大了,但伟大导师列宁都说了:“不要为年龄发愁",一个有志气的青年还有什么可说!所以,或拒绝爱情,或把爱埋在心底,下决心以革命事业为重,两、三年内不考虑个人问题。

“男大当婚,女大当嫁”,婚姻问题是知青思想教育中的重要问题,凡是对知青的青春倾注了关心和帮助的人,知青们会永记不忘;凡是对知青的青春漠不关心的,知青们也会永记不忘!我在三团团部,有幸碰到可敬的段团长,他从不讲空话,对大龄知青的关心叫我感激。但一个段团长又如何能挽救那么多知青已经荒芜了的青春!许多回忆文章让我知道,在兵团安家的大龄知青靠的是自己,靠的是知青战友的帮助,而相携走过了那艰难的岁月!许多大龄知青的苦衷让战友们心急如焚。一些盲目乐观的女知青到了27、8岁才在家人和战友的催促下幡然醒悟,聪明的赶快打破矜持寻找婚姻,托人介绍对象,本团没有,就到外团;兵团没有,就到城市。扎根边疆的口号不击自灭,政治的说教即刻疲软。幸运的则赶上了青春的末班车,勉强的则为后来的离婚埋下伏笔。但仍有人自信自身条件好而等待婚姻,可哪里想到,“机不可失,时不再来”,青春一去不复返!等来了“三十而立”!等来了终生的遗憾!

这,正如蒋巍先生所言:“在认识的漫漫旅途中,什么都可以错,唯有爱不可以错。别的错留下的伤可以随时光的流走而痊愈,唯有爱的创伤会疼痛一生并时时发作。”

知青运动结束后,推向城市的大龄知青成为了一种社会现象。知青的父母和家庭为之着急上火,为之饱受折磨!知青们为之犹豫彷徨,为之忍受多重压力!她们为北大荒毫无保留地贡献了自己的青春年华,她们收获了坚强,却错过了爱的花季。她们因此而要背负一生的痛苦。这是赞歌吗?不,这是知青史上的悲剧!

|